Home

Chiche me invitó a una conferencia que se iba a dar en la Sociedad Antroposófica local el sábado al anochecer. Yo ya había planeado ir al Teatro Colón, donde se presentaba La Flauta Mágica en su versión original. He visto ya muchas versiones de la obra maestra de Mozart, mi preferida, la última de ellas, una versión "moderna" (digo moderna entre comillas ya que moderno y malo se han vuelto, para mí, sinónimos en lo que a la ópera respecta) en la que los iniciados vestían de carniceros. La versión tradicional solo atrae a auténticos amantes de Mozart, por lo que decidí que no tendría problemas en conseguir una entrada para una función posterior.

Chiche es una cliente que se convirtió en amiga. Pude averiguar lo que le había pasado a su esposo, desaparecido en la dictadura militar, a través de mis contactos en la Policía Federal. Lo habían drogado y tirado al Rio de la Plata desde un helicóptero, con un peso atado a los pies - la actualizada versión Argentina del método de la mafia italiana en Nueva York que usaba botes para hacer lo mismo y el cuerpo jamás aparecía. Una de las razones por la que levanté campamento de la Argentina y me volví a los Estados Unidos a esperar que pasara la "guerra sucia". No quería terminar igual que él. Esta información sobre su marido significó el final de la esperanza para Chiche, que estaba ya entrada en años y ahora tiene más de ochenta. Es una mujer maravillosa, inteligente y valerosa, maestra de profesión, y no me animé a rechazar su invitación.

Chiche es antropósofa, es decir, discípula de Rudolf Steiner, y no era la primera vez que trataba de arrastrarme a su círculo. Aunque encuentro interesantes (e incluso fascinantes) los escritos de Steiner, no tenía intenciones de convertirme en devoto creyente, que es lo que, a simple vista, parecen ser la mayoría de los miembros de la Sociedad Antroposófica. Chiche me contó por teléfono que el conferencista era un joven uruguayo, traído especialmente por la Sociedad argentina porque algunos de sus miembros lo habían escuchado hablar en Montevideo y estaban convencidos de que era un iniciado “à la Rudolf Steiner”. Chiche estaba muy entusiasmada con todo el asunto y me dijo que quería mi opinión. Yo sin embargo sospechaba que su intención real era aumentar mi interés por la antroposofía dándome la oportunidad de escuchar a un verdadero iniciado.

La Sociedad tiene una pequeña casa en las afueras de Buenos Aires, fácilmente identificable por el diseño orgánico de su fachada, de acuerdo con la exigencia antroposófica de no usar ángulos rectos. Por dentro, la casa era como cualquier otra, salvo que dos de sus cuartos habían sido unidos para crear uno más grande, pintado en agradables tonos pastel, donde se daban las conferencias. El conferencista, de nombre Ramón, no era tan joven después de todo --aunque para Chiche cualquiera que tenga menos de setenta es joven. Su técnica era caminar de un lado para otro mientras hablaba sin leer con su cantito uruguayo y hacía gestos hipnóticos con los brazos. Aunque esto sucedió hace menos de un año, no puedo por nada del mundo acordarme de una sola cosa de lo que dijo. Pero eso quizás no se deba tanto a lo que decía Ramón, sino a que mi atención estaba enfocada en otro lugar.

Dos filas más adelante de donde estábamos sentados Chiche y yo, se encontraba una mujer despampanante. No menor entre los aspectos llamativos de su anatomía se contaba su encendido pelo rojo, que llevaba ceñido en la nuca y desde ahí le corría como un río de sangre por la espalda. La mayoría de los pelirrojos tienen la tez clara y pecosa, pero la suya era oscura, ya fuera por un profundo bronceado -improbable a esa altura del año, a no ser que utilizara una cama solar o por una propicia sinfonía genética heredada de algún antepasado brasilero o africano. Tenía la nariz aguileña y sus labios (otra contradicción) eran generosos. Llevaba puesto un vestido color crema que le llegaba hasta las rodillas y adornaba sus hermosas piernas, que tenía cruzadas y parecían distraer a Ramón en sus idas y vueltas, ya que casi siempre se detenía frente a ella cuando quería enfatizar algún argumento. ¿Y por qué no? Era una diosa multicolor en el cielo de la antroposofía.

Después vino la peor parte: té con torta, cuando hubiera preferido cócteles. Normalmente este sería el momento de escapar, pero me quedé esperando la oportunidad de conocer a la diosa. Y, quien lo iba a decir, ahí viene Chiche guiándola hacia mí.

–Roberto –prorrumpió–, quiero presentarte a Mireya. Mireya Calderón, este es Roberto Fox.

Siguiendo la costumbre local, saludé a Mireya besándola en la mejilla derecha. Noté una tenue línea de pelusa rosada sobre su labio superior, un poco intensificada por el calor de la habitación. No pude evitar preguntarme si su vello púbico era también rojo, de ser así, sería como zambullirse en lava ardiendo con el pito por delante.

–Mireya Fernández, Chiche, ¿te acordás? –dijo Mireya.

–Ah sí, perdón –dijo Chiche, meneando la cabeza–. Ya conocés la última moda feminista, Roberto, las mujeres usan su apellido de soltera en vez del de sus maridos. Supongo que no hay nada que pueda hacer al respecto.

–Legalmente, Chiche, mi nombre es Mireya Isabel Fernández de Calderón. Los tres primeros nombres son míos; el resto indica que pertenezco a Calderón, lo que desde luego no es así.

–Como quiera que sea, querida –dijo Chiche, revoleando los ojos–, quiero que conozcas a Roberto Fox, que es muy bueno encontrando cosas.

–Encantada –dijo Mireya con una sonrisa encantadora.

–El placer es mío– le respondí con toda seriedad–, pero a veces no puedo encontrar ni las llaves del auto. –Ella sonrió y estaba a punto de decir algo cuando Ramón apareció a su lado.

–Ah, Ramón –dijo Chiche–, una conferencia maravillosa, muchísimas gracias.

–Fue aceptable, supongo, pero gracias a usted por la oportunidad de darla aquí –dijo Claudio, algo pomposamente, me pareció, aunque quizás fue porque lo vi mirando a Mireya de reojo. Ya conozco a este tipo de gurús, antroposóficos o no: las mujeres los siguen como chicos a sus héroes del fútbol. Mireya era más alta que Ramón, y lo miró desde arriba, al igual que hice yo desde mi aún mayor altura. Chiche nos presentó, al beso obligatorio en la mejilla de Mireya, le siguió un apretón de manos para mí.

–Decime, Ramón –dijo Chiche–, ¿el Dr. Steiner mencionó alguna vez algo sobre los platos voladores?

–Desde luego que no –dijo Ramón, sonriendo con superioridad–. Eso no es ciencia espiritual –agregó, con énfasis en la palabra ciencia. Y Luego dirigiéndose a Mireya–: Espero que haya encontrado interesante mi pequeña charla.

–Sí, así fue. Muchas gracias por venir.

–El placer es mío. ¿Le quedó alguna duda? –Traducción: ¿tu casa o la mía?

–Muchas –dijo Mireya inocentemente, y supe que era momento de entrometerme.

–¿Por qué dijo “desde luego que no” respecto a los platos voladores? Incluso Carl Jung escribió un libro al respecto.

–Son una tontería y el Dr. Steiner no tenía tiempo para hablar de tonterías. Además... –Una dama entrada en carnes irrumpió ,felizmente, en nuestro círculo:

–Fue una conferencia maravillosa, señor Ramón. Tengo la impresión de que es usted un iniciado. ¿Puedo hacerle una pregunta?

Chiche se inclinó hacia mí y Mireya y susurró: –Vamos afuera, quiero hablar con ustedes dos – en privado. –Al principio pensé que la había desilusionado que Ramón desestimara los platos voladores, pero la verdad resultó ser otra. Fuimos a un café sobre Av. Cabildo, a dos cuadras de la sede de la Sociedad Antroposófica, pedimos cheescake, una especialidad de la casa, y café. Agradecí no haber comido la antropo-torta. Cuando miré a Mireya, me sorprendí al ver que su cabello ya no parecía ser rojo. ¿Era una peluca? No la vi sacársela. Ella se percató de que la observaba y sonrió.

–¿Estás mirando mi pelo? – preguntó y yo asentí con la cabeza–. Es algo muy extraño. Cuando estoy en la Sociedad Antroposófica es de color rojo, pero en cualquier otro lugar es normal, de este color indefinido. Supongo que tiene que ver con que el color de las paredes de la Sociedad se refleja en mi pelo.

Chiche puso una mano sobre las de ella: –No, querida, es señal de que pertenecés aquí.”

–¿De qué nos querías hablar, Chiche? –le preguntó Mireya obviamente queriendo cambiar de tema y probablemente también con curiosidad. Yo ciertamente estaba interesado, en especial si tenía algo que ver con Mireya y yo juntos. Solo esperaba que Chiche no nos quisiera invitar al aterrizaje de un plato volador.

–Mireya –dijo Chiche –, quiero que le cuentes todo sobre la desaparición de Pablo a Roberto. No me mires así. –Mireya no parecía estar mirándola de ninguna forma así que supuse que quería decir “pensar” y no “mirar”–. Roberto es agente del FBI y detective privado y es experto en encontrar gente desaparecida...

–¡Eh, Chiche! –la interrumpí–. Soy ex-agente del FBI y ex-detective privado. Ahora solo soy un escritor, un escritor de cuentos para niños. Quisiera poder convencerte de eso de una vez por todas.”

–Oh, estoy convencida, cariño. Es solo que sé que a veces usás tus habilidades para ayudar a gente en problemas – gente especial, quiero decir, como aquella pobre mujer cuyo hijo retardado habían asesinado, o cuando encontraste a ese horrible Nazi.

A estas alturas no era difícil deducir que Mireya era otra de esas “personas especiales” que necesitaban mi ayuda. Me había jurado a mí mismo no volver a involucrarme en asuntos criminales, ni siquiera escucharía a potenciales clientes. Esa es mi debilidad: una vez que accedo “solo a escuchar”, estoy enganchado. Mireya me observaba ahora con sus ojos esmeralda con nuevo interés.

–Ahora debo volver a la reunión, pero quiero que le cuentes todo a Roberto, Mireya –dijo Chiche–, y cuando digo todo quiero decir todo. Y vos Roberto, solo escuchá por favor. –Se tomó el cafecito de un trago y amagó poner dinero sobre la mesa, pero la detuve. De todas formas solo era un gesto de su parte.

Mireya y yo nos quedamos mirándonos el uno al otro.

–No quiero causarte molestias, Roberto –dijo Mireya–. Chiche sólo intenta ayudar, pero no tiene derecho de arrastrar a otras personas a ocuparse de mis problemas.

“Por vos llegaría casi al asesinato, mi preciosa”, pensé, pero dije: –Está bien. Soy todo oídos.

Su marido, Pablo Calderón, había salido de la casa un domingo a la mañana hace algunos meses y nunca regresó. No adhiero al desahogo como método de interrogación, porque es una pérdida de tiempo, así que hago preguntas.

–¿Acudiste a la policía?

–Al final sí, aunque dudaba de hacerlo.

–¿Querés decir por si había sido secuestrado?

–No. Si hubiera creído eso, hubiera ido derecho a la policía.

–¿Entonces por qué?

–Porque podría haber sido abducido por extraterrestres y no me pareció buena idea decirle eso a la policía.

– Te pareció bien. –Yo había estado tomando notas. En ese momento cerré el cuaderno y guardé la lapicera. Debería haberlo sabido. Estaba demasiado buena para ser verdad. Los chiflados, hermosos o no, me aburren. Conocí demasiados –. Por favor, explicame –dije, resignado.

Ella sonrió con tristeza, probablemente notando mi escepticismo.

–No es la primera vez que desaparecía. Ya un mes antes había desaparecido, pero solo por una semana, y yo ni siquiera me había dado cuenta. –Había estado mirando su taza de café y ahora levantó la vista para ver si yo aún estaba ahí. Lo estaba.

–¿Por qué no?

–Se suponía que estaba en Europa, en viaje de negocios, pero cuando volvió a casa me dijo que habido sido abducido por extraterrestres, que lo habían llevado a algún lugar, otro planeta suponía él, y le habían hecho muchas preguntas y algunos experimentos médicos, nada invasivo, examen de sangre y orina, cosas así.

– Así que nunca llegó a Europa.

–No.

–¿Y te tragaste esa historia?

–¿Viste la película? –Se refería a esa película de Spielberg sobre Encuentros Cercanos.

–No, leí el libro.

–Yo también; la película es mejor.

Me hizo sonreír. –Te creo –dije.

Ella me devolvió la sonrisa y luego se echó a reír.

–¿De que qué te reís? –le pregunté.

–No lo sé.

–Tal vez de lo ridículo que suena.

Su sonrisa desapareció. –Sí, quizás es sea por eso. Pero, ¿es tan ridículo? Quiero decir, ha desaparecido otra vez.

–Sí, eso es verdad –admití–. ¿Se te ocurre algún motivo por el que él quisiera irse otra vez?

–¿Como otra mujer, por ejemplo?

–Por ejemplo.

–Si es así, nunca me enteré de nada y nadie que yo conozca sabe nada tampoco.

–¿Y trabajo, dinero, crisis de la mediana edad, o algo por el estilo? ¿Estuvo actuando de manera rara?

–A decir verdad, sí, estuvo bastante nervioso últimamente, pero supuse que era a causa de la… eh… abducción.

–Claro. Cualquiera estaría nervioso si lo hubieran abducido extraterrestres. Pero hay un problema.

–¿Cuál, Roberto? –preguntó inclinándose hacia adelante y dejando sus pechos medio expuestos bajo un botón que se había desprendido. Había estado a punto de decirle que las historias de abducciones alienígenas son puras patrañas y que si quería mi ayuda tendría que olvidarse ya mismo de todo eso, como le hubiera dicho a cualquier otro cliente. Pero me derretí ante la llama de su belleza y no pude hacerlo. Le dije algo así como que la versión de la abducción era dudosa, en mi opinión, y que prefería concentrarme en otros aspectos.

–¿Entonces me vas a ayudar, Roberto? Oh, estoy tan agradecida.

–Es un privilegio poder ayudarte, Mireya –dije, sintiéndome un idiota; pero era sincero, en verdad me había flechado.

–¿Cuánto cobrás, Roberto? –dijo sonrojándose maravillosamente–. Necesito saber, sabés, porque...

–Los gastos, si es que los hay –dije demasiado apurado y supe que me había pegado fuerte. Estaba sudando.

–No… no sé qué decir. –Los ojos se le empezaron a nublar de lágrimas, así que decidí dar por terminado el día.

–Quisiera pasar por tu casa mañana, si puede ser. Quiero ver dónde vivís y hacer muchas preguntas; ahora es demasiado tarde. –Además quería examinar mis sentimientos.

Al día siguiente, domingo, a las nueve de la mañana estaba en su casa de San Isidro, un barrio de clase alta de Buenos Aires. Estábamos sentados en una galería trasera con vista a un árbol inmenso y un jardín poblado de flores.

Mireya tenía puestos un short y una musculosa, sin corpiño. Su indefinible cabello, suelto, brillaba con el sol, que estaba ya bien por arriba de los árboles, al este. Café, jugo de naranja y medialunas estaban dispuestos sobre una mesa con mantel. No esperaba menos y por eso no había desayunado en casa.

–Estoy fascinada con tu historia, Roberto –dijo Mireya–. Agente del FBI, detective privado, y ahora autor. ¿Te fuiste porque el FBI no respeta los derechos humanos?

–De hecho, el FBI sí respeta los derechos humanos, Mireya…demasiado, dirían algunos. Te estás confundiendo con la CIA, que son los malos en ese aspecto.

–¿Y ustedes son los buenos? –preguntó en un inglés sin acento, que me sorprendió.

–Casi siempre, no siempre, pero casi –le contesté en el mismo idioma.

–¿Sos argentino o norteamericano? –preguntó–. No me doy cuenta por como hablás. Esta vez le noté un leve acento.

–Ambas cosas. Nací en Buenos Aires, mi padre era norteamericano, mi madre argentina. Mi padre me anotó en el consulado norteamericano, así que me convertí en ciudadano de los dos países. Fui a la universidad en los Estados Unidos, más tarde entré al FBI por accidente, porque necesitaba trabajar al salir del servicio militar y, como hablaba español, me mandaron para acá.

–No sabía que el FBI tenía gente acá.

–Entonces hay mucho que no sabés. –Sonó duro, pero lo dije con un sonrisa torcida a lo Han Solo, así que ella solo se encogió de hombros –. ¿Qué hay de vos? –dije–. Una biografía corta.

–Bueno, pero te olvidaste de un detalle en la tuya.

–¿Uno importante? Me salteé varios.

–¿Estás casado?

–Ah, eso. Aprecio tu interés. Pero no, no en este momento.

–¿Pero antes sí? –insistió.

– Sí, pero eso fue hace mucho tiempo. ¿Podemos cambiar de tema?

Ella se rió: –Claro que sí. Ya averigüé todo lo que quería saber. –Decidí dejar pasar el comentario para no apurar las cosas, pero no crean que no me entusiasmó.

–¿Hace cuánto estás casada, Mireya? –le pregunté con tono formal.

–Cinco años. –No necesitó ningún estímulo–. Fui a la St. John toda la secundaria. ¿Sabés qué es?

–Una escuela bilingüe muy exclusiva.

–Exacto, eso explica mi inglés, del que seguramente te extrañabas.

– Sí, pero tu acento no es anglo-argentino en realidad.

–Fui a la universidad en Nueva York. Ahí conocí a Pablo, nos casamos y volvimos a la Argentina cuando la guerra sucia terminó. Por eso nunca llegué a graduarme.

–¿En qué?

–Teatro.

–¿Y ahora?

–Ama de casa.

–¿Ama de casa felizmente casada?

Se encogió de hombros: –Pablo es muy bueno conmigo, pero San Isidro no es Greenwich Village.

–Ciertamente no. Yo también estudié en Nueva York.

Arqueó las cejas teatralmente: –¿De verdad? ¿Cerca de la Village?

–Brooklyn College.

–Ah, qué bien –dijo. ¿Qué otra cosa podía decir?

–Los hombres argentinos tienen inclinación a tener amantes. ¿Pablo tenía…?

–¿No son así la mayoría de los hombres –me interrumpió–, si pueden permitírselo?

–Supongo que sí –admití–, pero aquí es un estilo de vida bastante aceptado. A lo que quiero llegar es si tu matrimonio estaba resentido por esa razón o alguna otra.

–Bueno –dijo–, para empezar no sé si Pablo tenía una amante. –Se mostró ofendida, como lo haría la mayoría de las mujeres, les importe o no, y agregó: –Y si nuestro matrimonio estaba resentido –tomé nota del tiempo pasado del verbo–, diría que se había enfriado bastante, pero no más que el de la mayoría de mis amigos.

–¿Hijos?

–No.

–¿Por decisión propia?

Me di cuenta que había metido el dedo en la llaga. Ella se miró las uñas, que eran cortas, sobre dedos delgados con algunas pecas aquí y allá, pero en verdad no las estaba viendo. Finalmente levantó la vista y respondió: –No por decisión mía. Pablo dijo que no estaba listo, que viajaba mucho y todo eso. Yo le pregunté cuándo iba a estar listo, ¡tengo treinta y dos, por el amor de Dios!

Un ama de casa frustrada de barrio alto, pensé. ¿Cuál es la novedad? Pero ella no era únicamente eso. Le pregunté qué más hacía, además de ser ama de casa. Trabajaba y actuaba en una compañía teatral porteña. Cuando le pregunté si se trataba de los “Suburban Players”, un malísimo grupo de teatro amateur de habla inglesa, me fulminó con la mirada y exclamó: –¡No, por Dios! Es puramente argentino, en San Telmo.

–¿Cuál es tu posición frente a la antroposofía? –le pregunté, solo por curiosidad.

–¡Es maravillosa! –contestó –. No tanto las personas, que a menudo son un dolor en el trasero. –Seguíamos hablando en inglés y la expresión que utilizó fue ‘pain in the ass’–. Chiche, no, por supuesto, ella es un amor. Pero ¿sabés?... le da… sentido a la vida, y eso es algo que le falta a muchas personas hoy en día; de seguro a mí me faltaba. ¿Y vos, qué pensás?

–Todavía no estoy seguro del todo –dije, lo cual era verdad–. ¿Y tu marido, Pablo?

–Ah, él piensa que es una tontería; para él, si algo no se puede ver por microscopio o telescopio ni se puede tocar, no existe. Sabés a qué me refiero.

–Lo sé –dije, y decidí que ya la había ablandado bastante como para empezar a hacerle preguntas más personales y prácticas.

–¿Cómo te las arreglás con el dinero ahora que no está tu marido? ¿O tenés dinero propio?

–No, no tengo nada de dinero propio. Seguro pensaste que sí, por haber asistido a la St John y todo eso, pero mi padre se fue a la quiebra en uno de los períodos de crisis económica argentina y tuvieron que perdonarme el costo de matrícula del último año. Fui a la universidad con una beca estudiantil. –Esperó un momento mi próxima pregunta, pero no la formulé, sabiendo que continuaría.– En Nueva York fui moza, trabajé en hoteles, comercios, ese tipo de cosas. Amo Nueva York. Hasta me hice hincha de los Mets. –Mi clase de chica.

–Te integraste bien, entonces.

–Sí, amo el baseball y odio el fútbol.

–¿Y el dinero ahora? –le pregunté, retomando el hilo.

–Con Pablo tenemos lo que yo pensé que era una cuenta conjunta.

–¿Qué le falta de conjunta? –pregunté, aunque creía saber de antemano.

–Puedo retirar dinero y hacer cheques, pero no puedo acceder a la información de la cuenta.

–¿Se llama cuenta corriente especial?

–Sí, así es. Recién me enteré de eso cuando pedí el saldo en el banco.”

–Y te dijeron que no eras titular de la cuenta pero tenías poderes especiales para hacer retiros.

Asintió con la cabeza.

–¿Y tarjetas de crédito?

–Tengo Visa y American Express y las uso.

–¿Quién paga las cuentas?

–No lo sé. Están a nombre de Pablo.

–Bueno, si hay computadoras en Marte, tal vez las esté pagando por Internet.

Ella no sonrió.

–Perdón, no pude resistirlo.

–¿Entonces, descartás completamente la abducción?

–Nunca la tuve en cuenta. Tu esposo está muerto, secuestrado o se escapó.

–¿Se escapó? –dijo, sorprendida de verdad–. ¿De que qué?

–De vos por ejemplo. Con todo respeto, Mireya, ha habido casos de esposos que se escapan de sus esposas. O algo más serio como la policía o la mafia. ¿A qué se dedica?

–Al comercio.

–¿De qué?

–De todo, principalmente mercancías, pero también oro, plata, dólares, euros.

–¿Drogas?

–No lo creo. Nunca consumió.

Sonó el timbre –en realidad el portero eléctrico–.La distancia entre el portón y la casa es de por lo menos una cancha de fútbol.

–Disculpame –dijo Mireya y entró al living, donde apretó un botón del intercomunicador –. ¿Sí?

–¿Se encuentra la Señora Calderón? –preguntó una voz metálica de hombre con un acento extraño.

– Sí, ella habla.

–Tengo un mensaje de su esposo, señora. Dice que está bien y que no tiene de qué preocuparse. –Ella se dio vuelta y me miró. Me acerqué rápido.

–¿Dónde está él? –pregunté al intercomunicador.

–Él está muy lejos…con nosotros.

Ella no necesitó que la incentivara: –¿Y quién es usted? –Abrí la puerta del frente y corrí por el camino de entrada hasta el portón. No había nadie. Volví corriendo. Seguían hablando.

–¿Pero cuándo va a volver?

–No lo sabe –dijo la voz.

–¿Podría decirme al menos si será pronto?

–No, no lo sabe. –Soltó una risita–. No tiene de qué preocuparse.

–¿De qué se ríe? –dijo ella furiosa.

–Adiós, cariño –dijo la voz en inglés.

–¿Qué?

Se escuchó un click que indicaba el fin de la conversación.

–¿Qué dijo mientras yo me fui? –le pregunté a Mireya.

Pareció confundida: –¿Cuándo te fuiste?

–Cuando le preguntabas quién era.

–Ah. Dijo que era rep – rep significa representante, supongo – de su galaxia. Lo viste?

–¿En el portón? No, no había nadie. ¿Qué galaxia?

–No dijo.

–¿Le preguntaste?

–No. ¿Te parece que lo podrías encontrar si supieras cuál galaxia?

No me causó gracia. –¿Hay algún otro portero eléctrico afuera, en la entrada trasera?

–La única entrada es la del frente y no hay otro portero. –Había vuelto al español.

Me puse a caminar de un lado al otro del living y ella se sentó, o más bien se desplomó, en un sillón.

–¿Es inalámbrico?

–¿Qué?

–El portero, ¿es inalámbrico?

–Ah, sí. Es inalámbrico.

–No sería difícil interferirlo entonces.

–¿Desde otra galaxia?

La miré atentamente para ver si me estaba tomando el pelo. No pude darme cuenta.

–No, desde un auto estacionado a la vuelta, por ejemplo.

–O desde otra galaxia; están muy avanzados, ¿sabés?

–Sí, seguro que sí. –Me estaba exasperando, probablemente porque lo del portero eléctrico me había sacudido un poco–. Mirá Mireya, si a Pablo lo abdujeron y lo tienen en un pequeño planeta en una galaxia lejana, no lo vamos a encontrar. Así que sugiero que nos concentremos en las otras alternativas.

–Okey –dijo con una sonrisa. – Tenía sangre fría, dadas las circunstancias.

–¿Secuestrado? –preguntó.

–Poco probable, hubieran pedido rescate hace mucho, a menos que lo hayan matado sin querer.

–Oh, ¿te parece?

–No lo sé, pero ha pasado antes. Podría estar muerto, Mireya, tenés que tener eso en cuenta. En el mundo hay muchos psicópatas que matan por venganza o porque se les da la gana. ¿Tiene enemigos?

–Ninguno que yo sepa –dijo ella–. De hecho era bastante querido.

–¿Tenés fotos?

Asintió y se dirigió a otra habitación. Yo volví a la galería y terminé mi café, que estaba delicioso, dicho sea de paso.

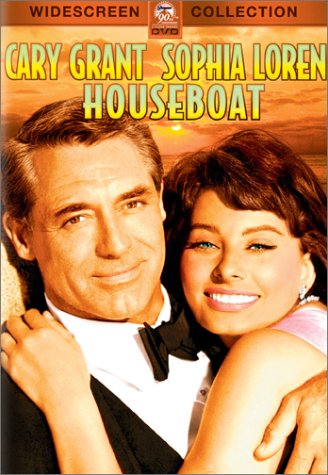

–¡Bueno, parece Cary Grant! –dije cuando me mostró una foto de ellos, tomados de la mano, frente a lo que parecía la entrada de una posada en el campo.

–Sí, todo el mundo lo dice, muy apuesto. Trató de meterse en el cine, pero le dijeron que se parecía demasiado a Cary Grant. ¿No es irónico? Eso es en La Cumbrecita, ¿conocés?

–Sí, conozco. Muy pseudo-alemán.

–Sí, pero muy hermoso también. Me encanta ese lugar.

–Una de mis películas favoritas con Cary Grant es Gunga Din –dije. Algo me estaba haciendo cosquillas en el subconsciente y quería seguir hablando de Cary Grant hasta que saliera a la superficie, aunque Gunga Din es realmente una de mis películas favoritas.

–¿Gunga Din? Creo que no la vi nunca. A mí la que más me gustó fue Algo Para Recordar.

–¿Y Pablo? ¿Es fan de Cary Grant?”

Se quedó pensativa un momento y luego respondió: –Pablo siempre bromea diciendo que es igual de guapo que Cary Grant y que habría sido mejor actor que él si no se le pareciera tanto. Decía que su preferida era Hogar Flotante, pero creo que le gustaba más por Sofía Loren que por Cary Grant.

Ese fue mi momento de inspiración, ayudado por el comentario de Mireya y el por haber visto un documental sobre Cary Grant la noche anterior.

–Mireya, decime la fecha exacta en que desapareció tu marido. –Me la dijo–. ¿Puedo usar el teléfono?

Llamé al detective Comisario Alberto Contreras de la Policía Federal. Cuando oyó mi voz, no saltó precisamente de alegría: –¡Puta, Zorro! Espero que me estés llamando para invitarme a jugar al ajedrez y nada que ver con el trabajo. ¡Es domingo, por el amor de Dios! –Todo esto es un show que hacemos. Alberto me ayuda con información y a veces con la fuerza de los puños, y yo me aseguro de que él reciba el crédito por la acción policial si la investigación da frutos. Somos amigos.

–Jamás se me ocurriría pedirle a un esforzado servidor público dedicado como vos que levante un dedo el domingo –repliqué–. Sólo necesito información. Así que por favor tomate una tira de aspirinas a ver si te aclarás la cabeza, para variar.

–¡Ajá! Y supongo que la necesitás para ayer. ¿No es cierto?

–Naturalmente. Necesito averiguar si un tal Pablo Calderón salió de la Argentina el 30 o el 31 de septiembre… no, esperá, no existe el 31 de septiembre… 1° de octubre.

–¿A pie o en globo?

–Basta, Alberto, en avión. Fijate a Roma primero.

–¿Qué gano yo?

–Tal vez nada esta vez.

–Ah, un favor, ¿eh?

–¿Cuántos me debés vos a mí?

–No llevo la cuenta, Zorro, pero sé que no soy el que está en deuda. –Zorro me llaman en español.

–Muy bien, Roberto –dijo, ahora seriamente–, voy a tener que despertar al idiota del jefe de la policía aeroportuaria y hacer que se ponga manos a la obra, después alguien tendrá que revisar todas las tarjetas de embarque. Quizás tarde un poco.

–Gracias, Alberto –dije y colgué.

–¿Por qué Roma? –preguntó Mireya.

–Solo una corazonada. ¿No querés salir a caminar?

Alberto conoce mucha gente del ámbito policial y la mayoría le debe algo; si conseguía la información que yo sospechaba existía en el aeropuerto, yo también le debería algo –pero ya estoy acostumbrado. Tres horas más tarde, mientras Mireya y yo comíamos el postre en “La Tienda”, un restaurante muy bueno de San Isidro, sonó mi celular. Nos habíamos bajado una botella de excelente vino sanjuanino y yo deseaba dormir una larga siesta, preferiblemente con Mireya a mi lado –pero no iba a poder ser.

–Estás de suerte, Zorro –gruñó Alberto–. La tarjeta estaba en la primera pila que revisaron. Tu chico salió para Roma el 1° de octubre en el vuelo 1344 de Aerolíneas Argentinas.

–Supongo que no se fijaron si volvió ¿No? –dije–. Me olvidé de mencionar eso.

–Por favor besame el culo cuando puedas –respondió y colgó, con una sonrisa, estoy seguro.

Miré mi reloj y luego a Mireya. –¿Volvió…? –dijo ella.

–¿Qué hacés esta noche, Mireya?

–¿Esta noche? Bueno, yo...

–¿Te gustaría acompañarme a Roma?”

–¿Él viajó a Roma?

–Así es, a menos que exista otro Pablo Calderón que haya viajado por Aerolíneas Argentinas en el vuelo 1344 hacia Roma el día después que desapareciera tu esposo, Pablo Calderón.”

–¡La puta madre!

–Así es.

–Roberto, vos ya sabías que había ido a Roma –dijo Mireya–. Le dijiste al policía que se fijara primero en los vuelos a Roma. ¿Cómo lo sabías?

–Solo una suposición que resultó acertada.

–¿Y cómo adivinaste?

–No va a gustarte, Mireya.

–Hacé la prueba.

– Okay –dije, volviendo al inglés, cosa que hago a menudo, incluso al pensar, cuando las cosas se ponen complicadas y/o delicadas–. Pablo es el vivo retrato de Cary Grant, ¿no es cierto?

–¿Alguna vez te dijeron que te parecés a Betsy Drake?

–No, ni siquiera sé quién es.

–Es anterior a tu época. Era una actriz que actuó en pocas películas, y fue la tercera esposa de Cary Grant.

–¿Tercera? ¿Cuántas esposas tuvo?

–Cinco. Y te parecés mucho a ella. –Esperé a que la información surtiera efecto.

–Muy bien, ¿y qué? –Ella seguía hablando en español, de lo que resultó una conversación bilingüe

–Pero a Sofía Loren sí la conocés.

–Por supuesto … y no me parezco a ella.

–Betsy Drake fue la primera elección para el papel de Hogar Flotante –le expliqué–, pero después la cambiaron por Sofía que era más famosa. En mi opinión fue una mala elección. Sea como sea, Cary se enamoró de Sofía y tuvieron un amorío. Betsy lo había acompañado a Italia y cuando se enteró, sumado a que todavía estaba dolida por no haber conseguido el papel, se puso furiosa y se tomó el siguiente barco a casa.

Mireya frunció el entrecejo: –Roberto, ¿cómo sabés todo eso?

–Anoche, después de separarme de vos, vi la biografía de Cary Grant en Film & Arts.

–¿Por televisión?

–Y… en vivo no fue. –Silencio.– Mirá, vos me preguntaste cómo se me ocurrió lo de Roma...

–Sí, perdón. Continuá.

–Entonces pensé que si el nuevo Cary Grant, Pablo Calderón, está casado con alguien que le recuerda a Betsy Drake… ¿Estás segura de que nunca te mencionó eso?”

Se tomó de un trago lo que le quedaba de vino. –Ahora que me decís, a lo mejor sí. No me acuerdo del nombre, solo que era la esposa de Cary Grant.

–Verás, después del rodaje de Hogar Flotante, Cary se quedó en Italia tratando de mantener el romance con Sofía, pero ella lo rechazó. Él siguió detrás de ella, hasta que finalmente ella se casó con Carlo Ponti, un tipo lo menos parecido a Cary Grant que te puedas imaginar.”

–¡Roberto! – Dijo con mirada chispeante, al parecer, divertida.

–¿Sí?

–¿Estás sugiriendo que Pablo – mi Pablo – se fue a Roma a buscar a Sofía Loren? ¡Por dios, debe ser una anciana!

–No necesariamente, puede ser alguien que se le parezca. –Esto no era cierto. Sí había pensado en Sofía Loren. En la misma biografía de Cary Grant que había visto, le hacían una entrevista a Sofía Loren sobre él. Ella tiene actualmente setenta y ocho y no aparenta ni un día más de cuarenta, y está tan hermosa como siempre.

–Mirá, Mireya, eso solo fue lo que me dio la corazonada, no es necesariamente así. Todo lo que sabemos concretamente es que un tipo que se llama igual que Pablo salió para Roma un día en particular y parece que es tu esposo. Así que... ¿qué hacés esta noche?

–¿Esta noche? Pues me voy para Roma con vos a buscar a ese hijo de puta. ¡Conque Sofía Loren! ¿A qué hora sale el vuelo?

Volvimos a su casa a comprar los pasajes por internet con su tarjeta de crédito. Ella no sabía cómo hacerlo así que yo manejé la computadora.

–Normalmente viajo en clase ejecutiva cuando viajo por negocios –le dije. Ella estaba parada a mi lado y su cadera tocaba mi hombro. “

–Oh, vamos en primera clase –dijo y bostezó.

Luego llamé al Hotel Plaza ubicado en la Via del Corso en Roma y reservé dos habitaciones individuales para el día siguiente. El Plaza es un hotel para entendidos, de estilo antiguo, elegante, a dos cuadras de la Plaza de España. Siempre solía parar ahí cuando hacía las rondas internacionales del FBI.

–Por cierto –le pregunté a la voz al otro lado del teléfono–, ¿Signor Pablo Calderón aún se encuentra ahí? –No había nada que me indicara que podría estar alojado en ese hotel, pero si no lo estaba, sería un lugar menos donde buscar.

Silencio mientras la voz buscaba en su computadora, luego: –No, debe haber dejado la habitación.

–Ah, entonces lo recuerda.

–No, pero, si estuvo aquí y ahora no, debe haber dejado la habitación, ¿n'est-ce pas?

Un vivo. –Sì, grazie.

Entonces llamé a un contacto en la policía anti-terrorista de Roma y le pedí que revisara los arribos procedentes de Buenos Aires en el vuelo 1344 de Aerolíneas Argentinas el 2 de octubre y me dijera qué dirección local había usado Pablo. Los italianos tienen todo eso computarizado así que no debería demorarse mucho. No sé si él sabía que yo ya no estaba en el FBI y yo no se lo dije. Creo que me hubiera hecho el favor de cualquier manera. Me debía una. Me llamó al celular cuando estábamos en el aeropuerto: –Hotel Plaza, Via del Corso, Roberto –dijo.

Durante el vuelo a Roma levanté el apoya-brazos que me separaba de Mireya y ella durmió con su cabeza apoyada en mi hombro. Como un bebé. Y yo lo disfruté, dado que duermo poco en los aviones. Su pelo cambió de chocolate a frutilla cuando los primeros rayos del sol de la mañana se filtraron a través de las persianas plásticas de la ventana y se lo alborotaron.

Los conserjes veteranos de los hoteles de Europa tienen un don bien ejercitado para recordar nombres y caras. Yo también soy bueno con las caras, pero un desastre con los nombres. Cuando entramos al hotel Plaza el lunes por la mañana el conserje me miró y dijo:

–Signor Fox, es un gusto volver a verlo. Han pasado años. –Debe haber revisado la lista de reservas y reconocido mi nombre; es improbable que ni siquiera Pietro –así decía su distintivo– hubiera sido capaz de recordar ambos, nombre y cara, si no me hubiera estado esperando.

–El gusto es mío, Pietro. Y sí, han sido muchos, muchos años. Lo felicito por su memoria.

–Cuando se trata de huéspedes distinguidos, mi memoria es también distinguida –dijo con una enorme sonrisa que dejó ver su diente de oro. De eso me acordaba. Luego miró a Mireya con admiración.

–Reservó dos cuartos individuales, Signor Fox. ¿Estoy en lo cierto? –dijo como si debiera haber algún error. Admití aquella extraña verdad y me volví hacia Mireya.

–Podés ir subiendo si querés, querida, yo me ocupo de las formalidades.

Pietro, al que no se le escapa nada, tomó dos llaves contiguas (no eran tarjetas electrónicas) del tablero de llaves y tocó el timbre para llamar a un botones, que apareció a nuestro lado como un genio salido de su lámpara. Pietro le entregó una de las llaves y Mireya lo siguió hasta el ascensor.

–Ya subo –le dije.

Completé rápidamente la tarjeta de registro como marido y mujer, y se la entregué al conserje junto a un billete de cien euros. Ni pestañeó, esperaba ver qué quería de él.

–¿Podemos hablar en algún lugar privado, Pietro? –le pregunté. Había varias personas atrás detrás mío esperando para registrase.

–Pero por supuesto. –Chasqueó los dedos para llamar la atención de un joven asistente que se encontraba llenando papeles en un escritorio detrás suyo.

–Hazte cargo, Giuseppe –le dijo. Salió de detrás del mostrador y me guió hacia un pequeño hall cerca de los ascensores, y luego a través de una puerta/donde había una puerta por la que salimos a una calle lateral; allí sacó un fétido cigarrillo negro italiano y lo encendió.

–¿En qué lo puedo ayudar, Roberto? –La corrupción engendra confianza.

–Estoy buscando a alguien que tal vez usted conozca o recuerde, Pietro. Ya sabe que tengo un gran respeto por su memoria.

Sonrió y dijo: –Es magnífica, lo admito, pero no infalible como la del Papa. ¿Quién es?

–Cary Grant.

Pietro tosió con el humo que acababa de inhalar y me miró como lo haría alguien que ya lo oyó todo.

–Por supuesto que lo recuerdo. Siempre paraba aquí cuando estaba en Roma, en la Suite Presidencial. Un gran caballero que daba maravillosas propinas. Pero ¡ay, Signor Roberto, usted debe saber que ya murió!

–Sí, lo sé, en realidad busco a alguien que se parece muchísimo a él, un argentino llamado Calderón.

–¿Calderone? Sí, tiene razón, es la viva imagen.

–Entonces sí lo conoce. Pero es Calderón.

–No, Calderone, el Conde Paolo Calderone. Estoy seguro. Y si es argentino, nunca escuché a uno que hable italiano tan perfectamente.

Ahora fui yo el que lo miró como alguien que creía haberlo oído todo. –¿Conde?

Pietro se rio: –Es lo que él dice, aquí nunca cuestionamos los títulos; los aceptamos gustosos.”

–¿Está aquí todavía?

–¿En el hotel? No, se alojó aquí algunos días hace un mes o dos, y se marchó a su castillo, o mansión, o donde sea que viven los condes.

–Ya veo. ¿Y sabe cómo puedo encontrarlo?

Se rascó la cabeza y miró hacia el cielo.

–Es posible –dijo.

Le di cien euros más. –¿Probable? –pregunté.

Miró su reloj antes de responder: –Definitivamente. A las diez en punto de la noche estará en nuestro comedor privado, probablemente acompañado de Sofía Loren.

Supuse que había usado el nombre irónicamente, como yo el de Cary Grant.

–Ah –dije–, una doble de Sofía Loren.

–¿Doble? No, Signor Roberto, la Loren misma, en persona.

No podía creer que tuviera tanta suerte.

–Pietro, es usted un genio –le dije.

–Tal vez, pero hay una complicación. Verá, habrá diez personas, hombres importantes acompañados de sus esposas o amantes, incluido el Primer Ministro. Van a entrar y salir por una puerta lateral y va a haber mucha seguridad obviamente. Berlusconi no es muy popular, ¿sabe?… y la Signora Fox y usted no están invitados.

Medité sobre esto un momento y luego dije: –Las complicaciones pueden simplificarse con planeamiento y buena voluntad. [Y dinero] ¿Podría hacerle llegar un mensaje al ...eh…el conde en un momento apropiado?

Yo quería que Mireya identificara a nuestro Conde Calderone antes de confrontarlo. Le conté lo que me había revelado el conserje y le di forma a mi plan. Escribí una nota en español:

Sr. Pablo Calderón: Mi nombre es Roberto Fox y soy amigo de su esposa.

Quisiera invitarlo a tomar una copa, estoy en el bar del hotel Garibaldi.

Tengo puesta una gorra de los New York Mets…

para ser entregada al conde en el momento del postre.

Mireya estaría en una mesa al fondo del bar, con un sombrero de ala ancha cubriendo la mayor parte de su cara, y con relleno en sus ropas para parecer gorda. Cuando Pablo entrara y se acercara a mí, Mireya se levantaría y se retiraría si estuviera segura de que era él; si no fuera él o si no estuviera segura, se quedaría sentada. Yo la miraría por el espejo. Todo esto también tenía un precio. Me dio quinientos euros, doscientos para cubrir lo que le había dado a Pietro y otros trescientos para el jefe de camareros, por pasar la nota.

Funcionó a la perfección. A medianoche el conde Calderone entró en el bar y me encontró al instante usando la ridícula gorra que había comprado en un kiosko frente al hotel, parecía un típico turista norteamericano. Vi cómo la gorda Mireya dejaba su tercer martini, se levantaba y salía del bar tambaleante y abatida.

–¿Signor Fox? –preguntó él.

–Señor Calderón –le contesté en español–. ¿Qué va a tomar? –El mozo se había acercado a la mesa.

–Brandy, usted me interrumpió el que me estaba tomando en la cena –dijo en el mismo idioma. Esperó a que el mozo le sirviera su Napoleón y agregó–: ¿Quién es usted?

–Mi nombre es Roberto Fox y soy detective privado.

–Ah, trabaja para la esposa de Calderón.

Su impertinencia casi me hace sonreír.

–Para su esposa, Calderón –le dije. El parecido a Cary Grant era asombroso, pero su voz era distinta, más aguda, y no caminaba con soltura con las piernas arqueadas como Grant.

–Está equivocado, Fox...

–Ella lo acaba de identificar.

–¿Ella esta acá?

–Acaba de salir, disfrazada para que no la reconociera.

–No hacía falta; de todas formas no la hubiera reconocido.

–Vamos Calderón –dije–. ¿A qué está jugando?

–No es juego, es muy serio. Pablo Calderón está muy lejos, más lejos de lo que se imagina.

–Esa película ya la vi.

– Cállese un momento y se lo explico –dijo enojado–. Si no quiere escucharme me voy y usted no vivirá para ver otra mañana romana.

No pregunté si era una amenaza, no había forma de equivocarse, y debo admitir que tengo sentido del miedo. Después de todo, este tipo se codeaba con algunos de los mayores delincuentes de Italia, y ahí saben criarlos bien. Me quedé callado.

–Como dije antes, Calderón está muy lejos, a salvo y contento en un planeta, mi planeta.”

–¿En otra galaxia? –Estaba a punto de hacer un comentario sarcástico acerca de él jugueteando con vírgenes allá arriba, pero me lo guardé.

–En realidad un universo paralelo. Mientras tanto estoy habitando su cuerpo para hacer una investigación exhaustiva de su planeta Tierra. –Hizo una pausa, esperando a que yo lo procesara.

–¿Qué tipo de investigación? ¿Les pidió que te lo llevaran a ver a su líder y te le trajeron a Berlusconi? ¡Por amor de Dios!

Él sonrió y dijo: –Sí, para empezar. Hay muchos otros, por supuesto.

–¿Trump, por ejemplo?

–Sí, espero encontrarme con él pronto.

–Después de las estrellas del cine italiano.

–Sí, pueden abrir muchas puertas.

–¿Pero cuál es el sentido, Pablo?

– Puede llamarme Paolo, Roberto. – Empezaba a mostrarse más animado. ¡Cómo le gusta a la gente hablar de sí misma!– Si se refiere al objetivo de mi investigación, puede estar seguro de que no tenemos intención de invadir su planeta...

–Bueno, eso sí que es un alivio…

–Para que sepa, estoy escribiendo una novela.

–¡Ajá! –Por primera vez empecé a tomarlo en serio–. ¿Sobre la Tierra?

–Sí, una novela histórica.

–Ajá, ¿y cuánto tiempo tardará? Quiero decir ¿cuánto tiempo estará fuera Calderón?

–Mi sabático dura siete años.

– Entiendo. ¿Y después va a volver a ser Calderón?

–El señor Calderón firmó un contrato que estipula que va a permanecer en nuestro planeta durante siete años, después de ese periodo puede regresar o quedarse ahí, la elección es suya.

–¿Y usted qué piensa que va a elegir?”

–Es difícil saber. Sin embargo si yo fuera él, considerando lo que he visto aquí hasta ahora, me quedaría allá.

–¿Cómo se llama su planeta? –le pregunté para ganar tiempo con la esperanza de que se me ocurriera algo más inteligente.

–Usted no podría pronunciarlo. Mire, la señora Calderón, no tiene nada de qué preocuparse. La fortuna de su marido está a su disposición y puede hacer con ella lo que quiera. ¿Por qué no le decís dice eso, Roberto? –dijo, con una sonrisa de Cary Grant.

¿Qué pasa si ella quiere desenmascararlo? Nadie va a creer la historia de la abducción. Y su ADN es el de Calderón.

La sonrisa le desapareció.

–Aún no lo entiende, ¿verdad? Déjeme ponérselo lo más claro posible. Primero: la primera vez sí fue una abducción. La segunda vez, sin embargo, Pablo nos acompañó voluntariamente. De hecho quería venir. Segundo: El ADN de este cuerpo ya no es el de Calderón; pensamos en todo y cambiar el ADN – temporalmente – es juego de niños para nosotros. Tercero: Se sorprendería de cuánta gente creería la historia de la abducción. De hecho, la mayor parte de los amigos y parientes de Calderón ya la creen. Cuarto: Preferiría que la señora Calderón no denunciara nada, ya que resultaría en publicidad que prefiero evitar. Quinto: Ya que usted, y supongo que pronto la señora Calderón, son los únicos en la Tierra que saben la verdad, los hago personalmente responsables de no revelarla a nadie más. “¿Es una amenaza?”, se estará preguntando. La respuesta es sí. ¿He sido claro o tengo que decirlo de una forma aún más sencilla?

Ignoré el sarcasmo. –Solo una pregunta: ¿Cómo puede estar Calderón en su planeta impronunciable si su cuerpo está acá?

Volvió a sonreír, probablemente porque se dio cuenta de que la pregunta iba en serio.

–Buena pregunta, Roberto. Quizás sepa que los seres humanos están compuestos de cuerpo, alma y espíritu...

–Eso escuché, sí, en la Sociedad Antroposófica.

–Bien. El alma y espíritu de Pablo están en el planeta xxxxxx. –Tenía razón, yo no podía ni pronunciarlo ni entenderlo.

–¿En tu su cuerpo? –pregunté.

–Claro está.

–¿También es parecido a Cary Grant?

Largó una carcajada: –¡Cielos, no! Me han dicho que me parezco a Brad Pitt. –Miró su reloj, pude ver que era un Rolex–. Ahora de verdad tengo que volver a mi fiesta. Ya habrán repartido los puros Havana y les he tomado gusto.

Me extendió la mano y se la estreché.

–Arrivederchi, Roberto Fox. Fue un placer compartir con usted, por primera y última vez.

Golpeo la puerta de Mireya. Ella se ha sacado el relleno y se ve hermosa en un vestido azul escotado que le llega a las rodillas y que aún tiene la etiqueta puesta; lo debe haber comprado esta misma tarde. El sol romano de la tarde se filtra por entre los listones de las persianas de madera, que están entrecerradas. Abajo, el patio vibra suavemente con el zumbido de verbos irregulares italianos.

–Abrí el minibar, Mireya, necesitamos un trago.

Mientras sorbemos nuestro whisky Dewar, le relato toda la conversación que acabo de tener con… quien sea.

Ella se queda sentada unos momentos, luego cruza y vuelve a cruzar las piernas dos veces, y pregunta: –¿Creés que decía la verdad?

–No, pero...,¡mierda!, no lo sé. ¿Vos que pensás?

–¿Qué pienso yo? –repite y descruza las piernas por tercera vez; se levanta, sonríe deliciosamente, se quita un misterioso broche de detrás de la cabeza y, mientras el pelo le cae sobre los hombros, y se vuelve lentamente rojo oscuro, dice: Pienso que deberíamos pasarnos de cuarto… a uno doble.

Traducción del inglés: Nicolás Gawain Smith