El maleficio

por Frank Thomas Smith

Jenny Howard empujó el portoncito despintado y entró al patio delante de su casa. Se detuvo a unos pasos de la puerta de entrada para sacar la llave de la cartera. Al dirigir la vista hacia abajo, vio algo sobre el felpudo gastado que la hizo dar un paso atrás y llevarse la mano a la boca para ahogar un grito: una cabeza de pollo con la sangre todavía fresca, y junto a ella, dos frascos rotos con su contenido de polvo rojo y amarillo desparramado sobre el felpudo. Sabía de qué se trataba, por supuesto. Cualquiera que viviera en el Brasil reconocería un maleficio de Macumba. Respiró profundo varias veces, sacó las llaves de la cartera y pasó con cuidado por sobre el estropicio.

Jenny era una pediatra norteamericana, contratada por una fundación dedicada a mejorar la atención médica en el tercer mundo. Era una joven idealista, dispuesta a aceptar los sacrificios inherentes a ese tipo de trabajo. Su casa, por ejemplo, no era mucho mejor que las casuchas en las que vivían sus pequeños pacientes a pocas cuadras de distancia, en la favela.

Cuando estuvo adentro, Jenny soltó la cartera al suelo y se dejó caer en un sillón al que le sobraba relleno. Se sujetó las manos porque los dedos le temblaban. ¿Quién podía odiarla tanto para hacer algo así? Pero no se demoró en esos pensamientos. Enseguida se puso de pie, buscó una escoba y una palita en la cocina y salió a limpiar el desastre. No quería que Divino, un niño de la favela a quien criaba en guarda, lo viera al regresar de la escuela. Después guardó la escoba y sacó una bolsa de residuos del cajón. Afuera, enrolló el felpudo con la cabeza de pollo y el polvo adentro, lo puso en la bolsa y quemó todo en el patio trasero.

Llamó entonces a Pedhro Branco, profesor de sociología de la Universidad de San Pablo, el hombre con el que mantenía un romance. Que fuera casado y tuviera hijos no la molestaba tanto como hubiera pensado. Sabía que él nunca dejaría a su familia y eso era garantía de que las cosas nunca llegarían demasiado lejos. Jenny le contó lo que había sucedido y se sorprendió de que Pedhro Branco se tomara las cosas tan en serio como para venir a verla de inmediato.

–Lo que me preocupa es que alguien quisiera hacerme daño –le dijo–, aunque hayan elegido esta forma ridícula de hacerlo. Creía que todos, bueno, me apreciaban, por lo menos.

–Te aman, querida –le aseguró Pedhro–. Pero debes haber ofendido a alguien, probablemente darte cuenta.

Jenny frunció el entrecejo y se quedó pensativa un momento, y luego exclamó: ¡Zeca, claro!

– Qué?

–Estaba pensando en quién podría ser.

–¿Qué vas a hacer?

–¿Hacer? Nada, por supuesto.

–Pero y si…

–Si sucede de nuevo voy a denunciar a la policía que alguien me está poniendo basura en la puerta de entrada.

Pedhro sacudió la cabeza

–No creo que la policía quiera tener nada que ver con la Macumba.

Jenny estaba a punto de contradecirlo, cuando se abrió la puerta y apareció Divino corriendo. Jenny le sonrió y lo saludó con la mano. Divino se le acercó corriendo y ella se inclinó para darle un beso.

–Solamente quería desahogarme con alguien que no se horrorizara –le dijo a Pedhro, cambiando del portugués al inglés.

–Jenny.

–¿Sí?

–La Macumba no es algo que se pueda ignorar así como así –le dijo Pedhro, también en inglés para que Divino no pudiera entender.

–¡Oh, Pedhro, vamos –exclamó Jenny riéndose–, tú también, no, por favor, Profesor! Mira, seguimos hablando el sábado, OK?

–Claro, pero…

–Estás lleno de sorpresas, querido. Quizás sea por eso que te amo. Adiós, nos vemos.

Después de la cena, Jenny le leyó un cuento a Divino y lo llevó a la cama. Luego, preparó sus clases para el día siguiente y se acostó ella también. Aunque estaba cansada luego de un día agotador como era habitual, tuvo un sueño entrecortado, lleno de sobresaltos. Y cada vez que se despertaba, pensaba en el maleficio de Macumba. Sentía como un enorme peso en el corazón, y eso, más que asustarla, la irritaba. Ella no tenía miedo, se tranquilizaba a sí misma. Y volvía a adormecerse…

–Jenny! ¡Jenny!

–Divino! –Jenny saltó de la cama y corrió a la habitación del niño. Prendió la luz y lo vió parado sobre la cama, pegado a la pared, y mirando al suelo horrorizado. Junto a la ventana abierta, una víbora levantaba la cabeza chata y triangular sobre las escamas amarillas y negras de su cuerpo. Estaba enrollada, pero estirada quizás midiera tres metros.

–No te muevas, Divino! No grites, yo estoy aquí –le dijo Jenny, controlando su pánico sólo por la necesidad mayor de que Divino controlara el suyo. Golpeó con el pie sobre el piso de madera y la víbora se desenroscó y bajó la cabeza, la giró hacia Jenny y la volvió a levantar. Jenny retrocedió hacia el pasillo y salió corriendo hacia la cocina, allí tomó el hacha que usaba para cortar leña y regresó corriendo a la habitación de Divino.

La víbora hundió la cabeza como haciendo una reverencia, alargó su cuerpo hacia atrás como un latigazo y quedó apuntando hacia Jenny. Se miraron fijamente la una a la otra, cada una esperando que la otra se moviera. Por fin, la víbora agitó su cola y comenzó a avanzar. Cuando estaba a menos de un metro, Jenny le asestó un golpe con el hacha, con toda su fuerza. Le dio justo detrás de la cabeza, cortándosela y el hacha se enterró en el piso. Jenny corrió hacia Divino, que seguía parado sobre la cama como una estatua, con orín chorreándole por las piernas. Lo tomó en sus brazos y lo besó, y los dos cayeron sollozando sobre la cama, mientras los restos de la serpiente seguían retorciéndose en el suelo.

–Es una surucucu –le dijo Pedhro cuando Jenny se la mostró al día siguiente, eran las seis de la mañana.

–¿Es venenosa? –le preguntó Jenny.

–Mucho, y…bueno…acorralada en una habitación como esta, extremadamente peligrosa. Tuviste suerte, Jenny, y valor.

Jenny lo miró justo cuando él levantaba la vista del suelo, y sus ojos se encontraron. “Este no es ningún favelado supersticioso,” pensó. “¡Es profesor universitario, caramba! Y está preocupado. Y yo también.”

–Alguien puso eso en la habitación de Divino –dijo, por fin –. ¿O te parece que apareció de la nada por el maleficio?

–No, alguien la debe haber puesto aquí –coincidió Pedhro –, pero fue el maleficio el que le dio valor para hacerlo.

–¿Cómo?

–El que haya sido siente que, cuando entra en acción, el maleficio lo protege de los espíritus. Es peligroso, Jenny –Macumba negra.

–La policía… –murmuró Jenny, pero sabía que sería inútil.

–¿Conoces a la sacerdotisa local de Macumba, a la que la gente de la favela va para …eh…pedirle consejo? –le preguntó Pedhro.

Jenny pensó unos instantes.

–Sí, creo que sí. Doña…¿cómo se llama?

–Josefina. Creo que tendrías que ir a verla, Jenny.

–Pero, Pedhro, eso es ridículo.

–Ya lo sé, pero ve a verla lo mismo. La única forma de combatir la Macumba negra es con Macumba blanca. Eso es lo que la gente cree, por lo menos.

–No me voy a dejar llevar por esas tonterías supersticiosas –insistió Jenny.

–Eso estaría muy bien si solamente se tratara de ti, pero, al parecer, andan detrás de Divino.

–¿Divino? –Jenny cerró los ojos y se llevó el puño a la boca, tratando de ahuyentar el pensamiento.

–Por supuesto. La víbora estaba en su habitación, no en la tuya. ¿Te parece que tienes derecho a poner su vida en peligro?

–Pero ¿por qué? ¿Por qué Divino?

–Porque es la mejor manera de atacarte. Ayer mencionaste a Zeca. ¿Piensas que él puede estar detrás de todo esto?

–Es el único que se me ocurre.

–¿Quién es?

–Un muchacho que trabajó en la clínica. Pedhro, me tengo que ir ahora.

–¿Quieres que venga a dormir con ustedes esta noche?

–No sé. Te aviso.

Jenny dejó a Divino en la escuela y se internó por las callejuelas de barro de la favela hasta llegar a la casilla de doña Josefina. La encontró sentada afuera, pelando papas con las piernas abiertas para que las cáscaras cayeran en su amplia falda. Era una negra entrada en carnes, con una enorme esfera de pelo entrecano, estilo afro. Jenny se paró frente a ella.

–Buenos días, Doña Josefina. Yo soy Jenny, de la clínica.

–Buenos días, Doctora Jenny. Me alegro mucho de que haya venido a verme. Después de todo, somos las dos mujeres más importantes de la favela, ¿no? Está bueno que nos conozcamos –dijo levantando la vista hacia Jenny, y Jenny se sorprendió al ver su sonrisa bondadosa.

–¿Sabe quién pudo haber hecho el maleficio? –preguntó Josefina después de escuchar a Jenny.

–Estuve pensando en eso y creo que, bueno, que podría ser Zeca.

–¿El muchacho que trabaja en la clínica?

–Que trabajaba. Tuve que despedirlo.

–¿Por qué?

–Tenemos una enfermera profesional ahora, alguien de los Estados Unidos, y Zeca se puso celoso, supongo, y les dijo a los pacientes que la enfermera no sabía nada.

–Ah.

–Pero, peor aún, les dijo que trabajaba para el diablo.

–Ah…por supuesto.

–¿Por qué por supuesto?

–Quiero decir que por supuesto él iba a decir algo así –respondió Doña Josefina con una sonrisa–. Y ella ¿trabaja para el diablo?

–Por supuesto que no. Es muy competente y preparada, en cambio, Zeca, no. Se lo advertí a Zeca, pero él siguió con lo mismo. Estaba poniendo en peligro nuestra tarea, así que le dije que iba a tener que irse.

–¿Cómo lo tomó?

–No dijo nada. Simplemente se fue. Fue muy difícil. Había estado conmigo desde el comienzo.

–¿Y él es el único? –preguntó Josefina mientras seguía pelando las papas.

–Sí, estoy segura de que no hay nadie más.

–Le creo. A usted la quieren mucho aquí.

–Gracias.

Jenny se quedó esperando a que dijera algo más, pero Josefina siguió pelando y pelando.

–¿Qué le parece que debo hacer, Doña Josefina? –le preguntó Jenny, por fin.

–Tendría que haber venido a verme inmediatamente, antes de cruzar el umbral de su casa. Hay Macumba blanca y Macumba negra. Usted ha sido víctima de la Macumba negra, iniciada probablemente a pedido de Zeca por el Pai Alfonso, de la favela Feliz. Tiene que entender que despedir a Zeca por una extranjera blanca fue un golpe tremendo para su ego de macho –respondió Josefina con un suspiro que le hizo hinchar el pecho–. Pero ahora ya no puede cambiar la decisión; significaría ceder ante la Macumba negra. Tiene que pelearla. Venga esta noche al encuentro.

–¿Dónde?

–Aquí. Y traiga al chico.

Jenny se resistía a asistir a una ceremonia de Macumba, blanca o negra, pero se resistía aún más a seguir viviendo con el maleficio pendiendo sobre su cabeza –y sobre la de Divino.

Esa noche, cuando se acercaban a la casucha de Doña Josefina, les llegó el sonido desenfrenado de los tambores y el olor a vino, incienso y sangre. Al llegar a la puerta, Jenny dudó, pero ésta se abrió desde adentro y apareció Sergio, uno de sus pacientes, que, tomándola de la mano, los condujo al interior.

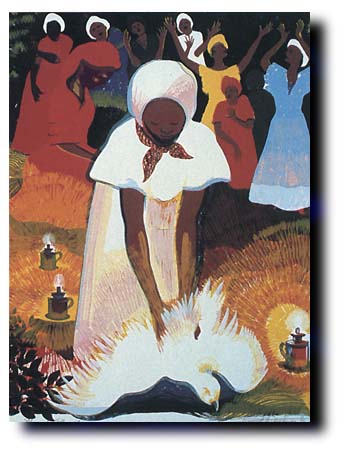

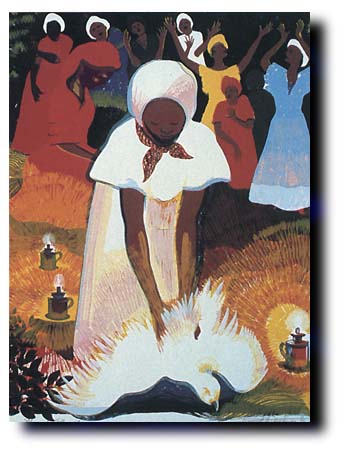

Lo primero que pudo distinguir en la semioscuridad que producían las velas fue una negra vestida totalmente de rojo, arrodillada en un círculo en medio de la habitación atestada de gente. La mujer aferraba un pollo que se retorcía convulsivamente en sus manos, frente a Doña Josefina que, también de rodillas, bajo la carpa de su traje blanco con adornos de perlas y estrellas, sostenía un cuchillo en la mano derecha y un cuenco en la izquierda. Tenía un ojo entornado y el otro desorbitado, con una mirada aterradora. El pelo suelto le caía sobre los hombros y la cara, como una nube oscura.

De pronto, con gran destreza, Doña Josefina le tajeó el cuello al pollo y recogió la sangre en el cuenco. Luego vertió en él aceite, vino y miel, se untó dos dedos en la mezcla y lentamente dibujó cruces sobre la frente y la garganta de la otra mujer.

La mujer de rojo tomó un sorbo del horrible brebaje y comenzó, inmediatamente, con frenéticas convulsiones parecidas a las del pollo sacrificado, se caía, saltaba por el aire, bailaba desenfrenadamente, hasta que, al final, se tiró al suelo y puso los ojos en blanco. Otra mujer ingresó al círculo, se arrodilló, sorbió el brebaje y bailó con desenfreno. Otro pollo fue sacrificado, y así continuó todo, unas quince veces ante los ojos de Jenny.

A ciertos intervalos, los tambores se acallaban, Doña Josefina hacía sonar una campanilla y todo permanecía en calma. Luego mascullaba algo en un gemido, algo sobre Domini, y súbitamente todo volvía a empezar: el canto, el baile y las convulsiones.

La habitación estaba atestada de gente, negros y blancos, hombres y mujeres, y muchos niños que palmoteaban y coreaban entusiasmados, como Divino. Jenny quería atraerlos a su alrededor, como un muro de protección.

Entonces, de pronto, Doña Josefina pareció salir del trance. Sonrió y se dirigió pesadamente hacia la puerta. Todo el mundo salió afuera, al aire húmedo de la noche. Pero se trataba sólo de una pausa para cambiar de vestuario. Enseguida estuvieron todos de nuevo adentro para el segundo acto.

La atmósfera era ahora totalmente diferente: calma y solemne. Las iniciadas, las filhas-de-santo, con níveos trajes ribeteados de encaje, se ubicaron en círculo alrededor de un mantel blanco tendido sobre el suelo. Un niño colocó velas y flores sobre el mantel, y luego seis platos. Una mujer trajo comida bahiana. Seis niños comieron de ella.

–Es un exorcismo de los espíritus que dañan a los niños –susurró una mujer junto a Jenny.

Cuando los niños hubieron terminado, un séptimo plato fue colocado sobre el mantel, y sobre él se sirvió una abundante porción de comida bahiana. Josefina se acercó a Jenny y Divino y extendió hacia ellos sus manos. Jenny estaba preparada para lo peor. La comida bahiana era un revoltijo de harina de mandioca, un líquido verde y una montaña de carne, que se le atragantaría en la garganta si intentaba comer. Pero peor aún era la copa que estaban sirviendo ante sus ojos: el cocktail de sangre de pollo.

Resultó que Divino tenía que comerse la comida y ella, beber la copa. El niño tomó los chorreantes trozos de carne y se los comió con gusto, mientras Jenny miraba fijamente la copa y luego las caras sudorosas que la rodeaban. Si no la bebía, sería una ofensa imperdonable. Después de todo, se trataba de una ceremonia religiosa. Y ¿por qué estaba ella ahí si no para exorcizar los espíritus –reales o no –que amenazaban con hacerle daño a Divino?

Respiró profundamente, cerró los ojos, tomó la copa y la vació, rogando no vomitarla.

En el acto, la solemnidad se transformó en desenfrenada danza al son de los tambores salvajes. Jenny pensó que se iba a desmayar, pero, por alguna razón, eso no sucedió, e incluso logró contener en su estómago el espeso brebaje.

Y, por fin, llegó el final. Josefina les dio un beso, a ella y a Divino, y los demás la felicitaron entre risas. Aferrando a Divino de la mano, Jenny salió de la choza y emprendió el regreso a su casa, colina arriba, bajo el cielo sin estrellas.

–Mira, Jenny –le susurró Divino señalando la cima de la colina.

Jenny levantó la vista y divisó una silueta enjuta con pantalones cortos, que se recortaba más oscura contra el oscuro cielo. Era Zeca. De un empujón, Jenny puso a Divino detrás de ella y tomó aliento.

–¡Se terminó, Zeca! –le gritó–. El maleficio ha sido exorcizado por Doña Josefina.

Sin moverse del lugar, Zeca apretó los puños con fuerza.

–Véte y no regreses, o te irá mal –le gritó Jenny al tope de la voz y levantando, también, el puño cerrado.

Zeca trastabilló hacia atrás como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Entonces, se dio media vuelta y salió corriendo colina abajo hacia la avenida.

–La surucucu no va a volver esta noche, ¿no, Jenny? –preguntó Divino. Jenny lo levantó por el aire, como si fuera una pluma, y se lo puso sobre los hombros, mientras Divino gritaba de alegría.

–No, Divino, nunca va a volver.

A pesar de la carga que llevaba sobre los hombros, Jenny se sentía liviana y feliz: le habían quitado un enorme peso del corazón.

Traducci�n: Mar�a Teresa Guti�rrez

English

Home